介護保険制度は、高齢者や障がい者が自立した生活を送るための支援を目的としており、要介護度により福祉用具のレンタル、または購入が可能です。

介護保険制度の中で購入できる対象品目を総称して「特定福祉用具」と呼びます。

特定福祉用具は一言でいえば、利用者の肌が直接触れるようなものや、入浴や排泄時に使用する福祉用具で、貸与(レンタル)になじまないものです。

介護保険制度では、特定福祉用具の購入サービスがあり、年間10万円を上限に購入をサポートしてくれます。

こちらも自己負担額は、所得金額に応じて1〜3割負担となります。

特定福祉用具サービスの仕組み

1. 対象者

●介護保険制度の対象者は、要介護認定を受けた65歳以上の高齢者、または40歳以上65歳未満で特定疾病が原因で要介護認定(要支援1〜要介護5)を受けた方です。

2. 利用限度額

●毎年4月1日から翌年3月末日までを1年間として、上限10万円(税込)まで支給されます。

限度額を超えた部分については、全額自己負担となります。

3. 貸与か購入かを利用者が選択できる品目もある

●やや複雑ですが、2024年4月の介護保険法の改正により、同法令で定める福祉用具貸与の対象品目の一部は、「貸与にするか、購入にするか」を利用者自身が選べるようになりました。

●選択できるのは、スロープ、歩行器、歩行補助つえの3品目です。詳しくは私たち福祉用具専門相談員にご相談ください。

介護保険で購入できる特定福祉用具

| 品目 | 商品イメージ | 要件 | 対象 | ||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 要支援 | 要介護 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||

| 腰掛け便座 |   | ①和式便器の上に置き腰掛式に変換するもの ②洋式便器の上に置き高さを補うもの ③ポータブル ④電動またはスプリング式 | |||||||||||||||||||||||||||

| 入浴補助用具 |   | ①入浴用いす ②浴槽用手すり ③浴槽内いす ④入浴台 ⑤浴室内すのこ ⑥浴槽内すのこ | |||||||||||||||||||||||||||

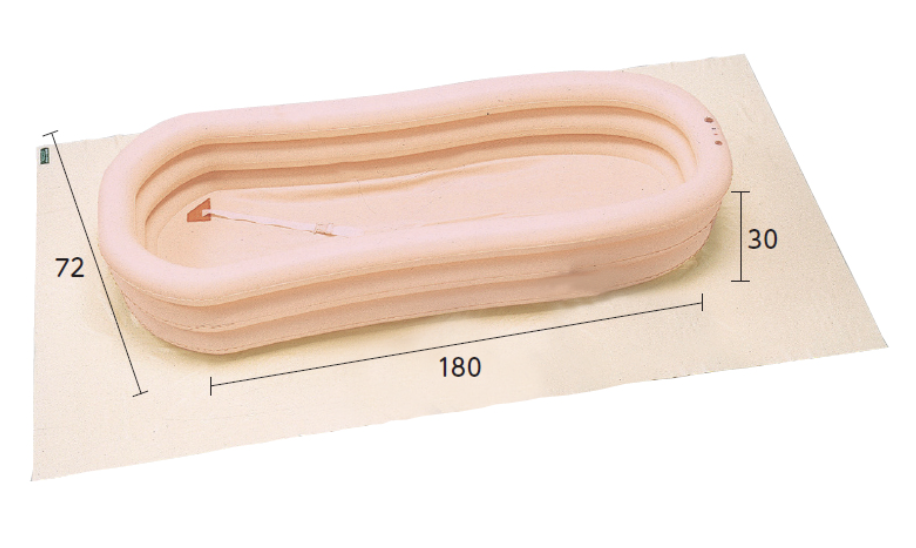

| 簡易浴槽 |  | ポータブル浴槽とも呼ばれる移動式で設置のために工事を伴わないもの | |||||||||||||||||||||||||||

| 自動排泄処理装置の交換可能部分 |  | レシーバーやタンク、チューブといった尿や便の経路となる部分 | |||||||||||||||||||||||||||

| 移動用リフトの吊り具の部分 |  | リフトは利用者の体を包んで支える吊り具を吊るものであり、実際に人体に接するのは、この吊り具の部分 | |||||||||||||||||||||||||||

| 排泄予測支援機器 |  | 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの | |||||||||||||||||||||||||||

購入までの流れ

①ケアーマネージャー等への相談

ケアマネージャーや包括支援センターのスタッフ、福祉用具専門相談員に相談し、購入商品を選定します。

②特定福祉用具販売事業所で購入

介護保険を利用した特定福祉用具の購入だけであれば、ケアマネージャーは必須ではありません。担当のケアマネージャーがいる場合には、「介護予防計画書」を作成してくれます。そうでなければ、福祉用具専門相談員のいる事業所に行き、「介護保険を使って福祉用具を買いたい」と伝えてください。

③納品・設置

私たち福祉用具専門相談員が、選定された用具をご自宅に届け、設置と使用方法の説明を行います。

④お支払い

支払方法には2パターンあります。

全額分を一旦支払って、後から市区町村から9〜7割分還付される方法(償還払いと言います)と、はじめから1〜3割分だけ払う方法(受領委任払いと言います)です。

2パターンあると説明しましたが、一旦は全額分を支払う「償還払い」が一般的です。「受領委任払い」が利用できるのは、福祉用具を販売する居宅サービス事業者が市区町村から認定を取得していることが条件となります。

受領委任払いを希望される場合は、購入を決める前にケアマネージャーやサービス事業所に質問しましょう。

ちなみに、私たち福祉用具なかとうは、名古屋市認定の受領委任払い取扱事業所です。

⑤支給申請(償還払いの場合のみ)

償還払いで購入の場合は、市区町に還付(購入価格の9〜7割分)の申請を行います。申請には、購入時の領収書や購入した福祉用具が掲載されているカタログの添付が必要となります。